歡迎來到高雄市立凱旋醫院心身健康管理中心!我們致力於提供最先進的治療技術,幫助每一位患者重拾健康與幸福。在這裡,我們將向您介紹一種革命性的憂鬱症治療方法——重覆式經顱磁刺激(rTMS)治療。

突破憂鬱症的革命性療法:高雄市立凱旋醫院的rTMS治療揭秘 (點選連結,可以開啟影片介紹)

憂鬱症與大腦的關聯

憂鬱症是一種複雜的精神疾病,其特徵是長期的情緒低落、喪失興趣以及其他心理和生理症狀。現代腦科學研究揭示,憂鬱症與大腦內部特定區域及其功能失調有密切關係。大腦中控制情緒的區域可分為自主調節和自願調節兩大類。自主調節涉及邊緣系統中的一些關鍵結構,如杏仁核、海馬體、伏隔核、下丘腦和丘腦。自願調節則涉及前額葉皮層的某些區域,包括背外側前額葉皮層和腹外側前額葉皮層,這些區域負責高階認知功能,如計劃、決策和抑制負面情緒。(延伸閱讀:戀愛使人盲目:愛情對大腦的影響 )

根據哈佛醫學院的資料,這些腦區在憂鬱症患者中的互動可能異常,導致情緒調節失常。這些腦區的失調常伴隨著神經傳遞物質的失衡,例如血清素、多巴胺和去甲腎上腺素等,進一步加劇了情緒和認知功能的紊亂。

rTMS治療的原理與機制

rTMS治療是一種非侵入性的治療技術,利用磁場產生的脈衝直接影響大腦中與情緒和認知相關的區域,調整其活動模式。這一過程安全、高效,且無痛苦。治療過程非常簡單,患者只需坐在舒適的椅子上,每次接受約10分鐘的無痛治療,治療通常為期4-6週,每週進行5次。(延伸閱讀:腦科學與心理學的跨界合作:經顱磁刺激與心理治療的綜合治療策略 )

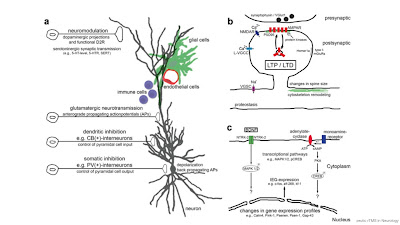

長期增強作用與長期抑制作用

rTMS的治療機制主要通過調節大腦中的長期增強作用和長期抑制作用來實現。長期增強作用是指神經元間突觸傳遞效率的持續增強,通常由高頻刺激引發。高頻rTMS刺激可以增強前額葉皮層與其他腦區的功能連接,有助於改善情緒和認知功能。長期抑制作用是指神經元間突觸傳遞效率的持續減弱,通常由低頻刺激引發。低頻rTMS刺激可以抑制過度活躍的腦區活動,達到治療效果。

根據《重覆式經顱磁刺激在精神病學實踐中的臨床應用》,rTMS治療還涉及神經可塑性,即大腦在面對環境變化時進行重新調整和重組的能力。這種治療方法通過反覆刺激特定的腦區,促進神經元之間的聯結強化或削弱,從而實現情緒和認知功能的改善。(延伸閱讀:從神經心理學談強迫症的自我照顧心法 )

rTMS治療的臨床應用

rTMS主要應用於治療抑鬱症,特別是對於藥物治療效果不佳的重度抑鬱症患者。此外,rTMS也被證實在治療其他精神疾病如焦慮症、強迫症及創傷後壓力症候群中有一定療效。許多患者在接受治療後,情緒狀態和生活質量得到了顯著提升。

根據《神經障礙的經顱磁和電刺激治療》,rTMS治療還可應用於神經病學領域,包括治療慢性疼痛、偏頭痛和帕金森病等。這進一步證明了rTMS在多種神經和精神疾病治療中的廣泛應用前景。

rTMS治療的安全性

rTMS是一種安全且耐受性良好的治療方法。常見的副作用包括治療部位的輕微頭痛和不適,但這些症狀通常在治療結束後很快消失。少數患者可能會出現癲癇發作的風險,但發生率極低。多項研究已證實rTMS在治療抑鬱症中的有效性,一項大型隨機對照試驗顯示,接受rTMS治療的患者其抑鬱症狀顯著改善,且效果持續時間長達數月。

高雄市立凱旋醫院的專業醫療團隊

我們擁有一支經驗豐富、技術精湛的專業醫療團隊,將確保每位患者都能獲得最佳的治療效果,並在整個治療過程中提供貼心的支持與關懷。如需了解更多有關rTMS的資訊,或預約治療,請隨時聯絡我們。我們的專業團隊將竭誠為您服務,幫助您走向健康的新生活。

通過rTMS治療,高雄市立凱旋醫院正在改變憂鬱症的治療方式,為患者帶來新的希望和機會。這一革命性的療法不僅改善了許多患者的生活質量,也為未來的精神疾病治療開闢了新的道路。讓我們攜手並進,共同迎接更美好的明天。

聯繫方式

如需進一步了解或預約rTMS治療,請聯絡高雄市立凱旋醫院心身健康管理中心:

- 電話:07-7513171-2091

- 心理師:簡心理師

我們期待為您提供最專業的服務,幫助您邁向健康的新生活。