趁著今天在從台北返回高雄的高鐵路途上一點時間,就和大家來談談,我去年開設「融合腦神經科學與阿德勒心理學之自費諮商門診」所運用的理論架構。(延伸閱讀:從腦科學談阿德勒早期回憶:回憶一次,就創憶一次! )

好一段時間沒有和大家分享文章了,主要的原因是因為身為醫師的我,也無法擺脫被要求發表論文的枷鎖。前幾個月的時間,忙著研究論文的撰寫、投稿與修改,如果這個月,發表的稿件能順利被接受刊登,在接下來這一段時間,偉任就可以心無罣礙地和大家分享「神經心理學」囉!(延伸閱讀:從「神經科學」談父母教養對孩子情緒控力養成的影響力 )

這學期,偉任也在高雄師範大學諮商心理與復健諮商研究所,開了「神經心理學研究」這門課。早期傳統神經心理學的相關研究,主要聚焦於神經、精神與動作行為醫學的探討。這些研究進行,主要以神經科領域、復健科領域,或是臨床心理的領域為主。這對於擁有精神科以及諮商心理背景的我來說,近幾年來會關心這樣的主題,顯然會和神經科領域、復健科領域、或是臨床心理領域的專家所關心的方向會很不同,特別是這一堂「神經心理學研究」的課,是開在高雄師範大學復健諮商與諮商心理研究所。

其實,近幾年來的神經心理學領域開始關注的議題,也和早期傳統神經心理學關注的議題很不一樣,有不少神經心理學的學者專家開始關注心理健康的腦科學探討、以及研擬心理病理學的相關處遇計畫。這樣的轉變,也影響了心理學界諮商典範的轉移。(延伸閱讀:何為神經心理諮商? )

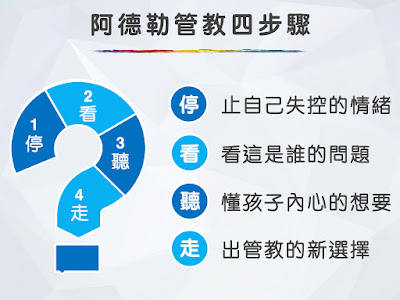

隨著時代的不同,心理學界諮商的典範也有所不同。舉凡精神分析、認知行為治療、現實治療、敘事治療、完形治療等,不管你喜歡或擅長那一個派別的心理學派,在臨床實務工作上,助人工作者之所能針對個案所遇到的問題作出合宜的評估,以及協助個案有效能地渡過人生的困境,當中很重要的一個因素是,這些心理學派都有一個很明確的理論架構。

因為有了一個瞭解人性、解構問題、頗析人與人溝通模式的理論架構,助人工作者就可以用它來協助個案覺察自己的問題,並且也能有一個方向來引導個案解決他所遇到的困擾。

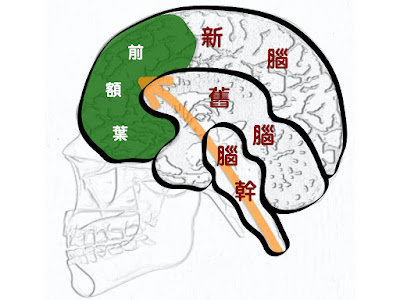

既然神經心理諮商也是心理學的一種派別,在其理論的形塑過程中,也需要有一個明確理論架構的論述。然而,神經心理諮商理論架構和其他心理諮商學派理論架構有一個很不一樣的差別,這個差別就是神經心理諮商的理論架構聚焦在人反應(記憶、感覺、情緒、想法、行為、和人際溝通模式)背後的神經訊號處理歷程。(延伸閱讀:多層次迷走神經之臨床實務運用 )

神經心理諮商相對來說,還算是一門相當年輕的科學。有一些學者,也開始為神經心理諮商提供相關的理論架構。在神經心理諮商理論架構發展的歷程中,就不得不提到克勞斯.格勞(Klaus Graswe)這位知名學者。克勞斯.格勞基於之前神經心理諮商領域相關學者的研究結果,他提出了「一致性理論模式(Consistency-theoretical model)」,這個理論模式可以協助助人工作者從神經心理學的觀點來瞭解精神病理學 (Grawe, 2017)。

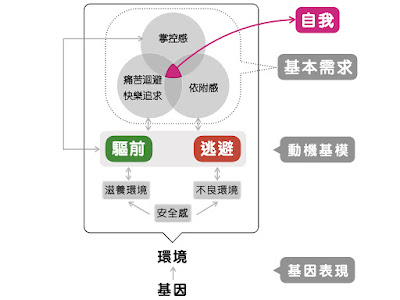

下面的圖,是偉任將之中文化後的圖。一致性理論模式說明了人類基本需求(掌控、括樂/痛苦迴避、依附、自我實現)、動機基模(趨前、迴避)以及經驗與行為當中的關聯性。後來,這個理論模式又被做了修改,取名為「整合神經心理治療理論基礎要素模式(Integrated model of the base elements of the theory of neuropsychotherapy)」 (Dahlitz & Rossouw, 2014)。

雖然「整合神經心理治療理論基礎要素模式」這個理論模式,對於神經心理諮商是一個重要的概念,但我並沒有打算做進一步的解釋與說明。因為自己在使用這樣的理論架構時,似乎不能很貼切的運用於臨床的實務工作經驗中。因此,偉任在研讀了許多關於神經心理諮商的書籍與研究文獻後,基於自己的臨床實務工作經驗,再搭配腦解剖的圖像概念,將這個理論架構再做了大幅度的修正,另外提出了一個名為「整合神經心理諮商理論模式(Integrated neurocounseling theoretical model)」的理論架構。

偉任所提出的「整合神經心理諮商理論模式」的理論架構,是以理智腦(活著是為了什麼?)及情緒腦(如何才能活下來?)作為主要架構,將原有架構中的「安全感」修改為「安全」、「依附」、以及「繁衍」三個部分;另外,再將「基本需求」修改「我要做」、「我不要做」、以及「我想要」三個部分。為何會有這樣的修改與調整?之後再和大家說明解釋囉!

PS:順便和各位分享近期偉任工作坊的訊息,歡迎有興趣的你,也可以來參加喔!

4/10 阿德勒取向親師諮詢團體(報名連結 https://forms.gle/tejPhjgE5xyymAm27)

4/24~25 動機式晤談實務訓練工作坊(報名連結 https://reurl.cc/R1Z1N6)

5/15~16 阿德勒勇氣改變術實務訓練工作坊(報名連結 https://bit.ly/3n0Lvv4)