你可能不知道,我們的大腦判斷外界訊息的方式,其實存在著不少的謬誤。比方說我們可能會誤以為自己可以準確無誤地從外界獲取訊息、對訊息的處理擁有充分的自由意志、或是大部分的時間自己都可以活在當下。其實,日常生活大部分的情感與行為是怎麼發生的,可能連我們自己都搞不是很清楚。比方說,我們為何會對某人有一見鐘情?為什麼我們聽到某一首歌時會潸然淚下?我們以為自己所理解當下所發生的種種,都是基於自己的信念與自由意志,但事實上並非如此。(延伸閱讀:看電影《腦筋急轉彎》學阿德勒心理學:生命風格)

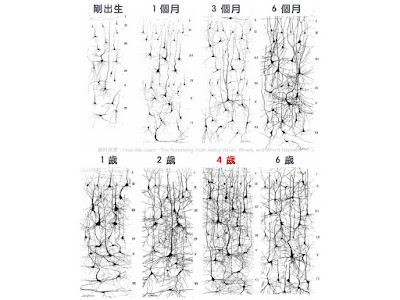

人在接受外界刺激後,會以三種方式來做行為的反應:第一是反射動作,這是一種中樞神經對外界刺激所做出的無意識回應。神經訊號由接受器發出,不經過大腦,只經過延髓或脊髓就將訊息直接返回至作用器,例如擊打膝蓋,小腿會向上翹;第二是習慣化的制約反應,包含了我們所熟悉的古典制約、操作制約,是大腦透過比對過往的舊記憶所做出的回應;第三是目標設定行為,這是我們依據過去經驗、自我的期待與相關資訊而做出的回應,可以隨時自主地做出改變。第一種與第二種的行為反應,沒有經過我們大腦太多的思考。即便是第三種的行為反應,其中也有不少部分的大腦運作機制,是在你沒有知覺下就進行完畢的。腦科學家已經證實,透過五官感知外在環境而來的各種訊息,有不少比例會在我們沒有知覺的情況下,將這些訊息做出某種定義,並將它在我們的腦海中化為形象。

下面兩個圖形,第一個圖,給我們大腦第一個資訊就是一個立體四方形。但如果我們再仔細地瞧一瞧,就會發現這樣的幾何圖形是不可能存在的。第二個圖,第一時間給我們的知覺並沒有特別的問題,只是細看後,這個圖形到底是三條長方體?還是四條長方體?就有點糊塗了。這兩個例子說明了透過五官所獲得的資訊,只能給我們大腦一個大概的草圖,之後大腦就會自動接手填充其餘的部分。而填充的部分,很多來自我們過去的經驗。

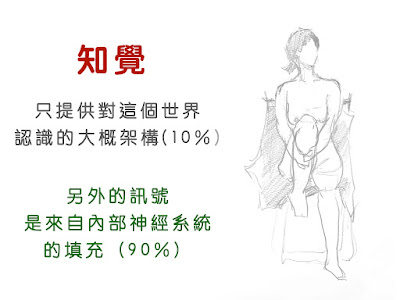

下面的圖形又是另外一個例子。我們透過五官來感知這個世界,然而感官所能捕獲的資訊,只是環境眾多資訊中的小一部分。這一小部分資訊提供給我們理解外界一個大略的草圖,大腦會動用之前舊記憶資料庫中的相關資訊填充其餘的部分,之後再做出對這個世界的解讀。下面的圖形,又是另外一個例子。知覺只提供我們對這個世界認識的大概架構(10%),另外的訊號是來自內部神經系統的填充(90%)。

我們的大腦解讀外界事件會客觀嗎?答案就很清楚了,我們的大腦不能很客觀地解讀事情。更精確地來說,我們的大腦通常只會提供我們想看答案的相關資訊。白話一點,就是說我們只會看到自己想看到的部分。(延伸閱讀:從腦科學談阿德勒早期回憶:回憶一次,就創憶一次! )

我非常喜歡知名哲學家康德所提出認識世界的觀點,他認為人無法認識世界真實的原貌。人所看到的世界,是經過自己感知過濾後所看到的表象世界。他進一步指出,人對於世界認識的管道有兩種:一是來自於實際經驗的體悟,另一是來自於理性的推理。體悟需要的是實際經驗,而推理則沒有需要實際的體悟,反而是需要我們大腦理性的思考判斷。康德認為理性推理的知識,是先於實際經驗的體悟。透過「直覺」與「概念」,我們認識了這個世界的表象。當中「直覺」是透過人類感官去體驗而得到的經驗,而「概念」則是人類自己所創造和定義的,而有了「直覺」與「概念」的結合,於是乎,我們有了對這個世界的認識與感知。

因為我們是透過「概念」與「直覺」的結合來認識這個世界的表象,所以就無法真實地看到這個世界的本身。也就是說,每個人都以自己獨特的體驗與觀點來理解自己所認為的世界。所以每一個人所認識的世界,都是獨一無二的。如果你能搞懂「概念」與「直覺」在我們的大腦是如何進行,就有機會當自己真正的主人,進而減少大腦判斷外界訊息常見的三個謬誤(體驗當下、自由意志、以及準確訊息)。(延伸閱讀:從腦功能科學看居家檢疫市民燒炭自殺社會事件 )

想要搞懂「直覺」與「概念」、制約反應、以及目標設定行為在我們大腦是如何進行的第一步,就需要先從瞭解大腦的基本功能開始。

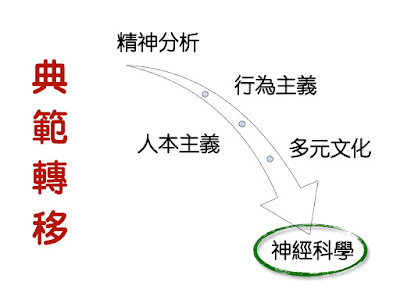

有鑒於「神經心理學」近幾年已經成為心理學領域的很重要的一個範疇,許多西方國家的大學,也都把神經心理學列為心理學領域的必修課程。反觀國內在這神經心理學領域的發展,相對落後了許多。偉任自己擔任精神科醫師已經20多年,也是諮商心理學博士。在實務工作,有許多將心理學結合腦功能科學於臨床運用。這幾年來,將這些經驗撰寫成書籍,期待能讓心理學與腦科學有更多的對話。(延伸閱讀:何謂神經心理諮商? )

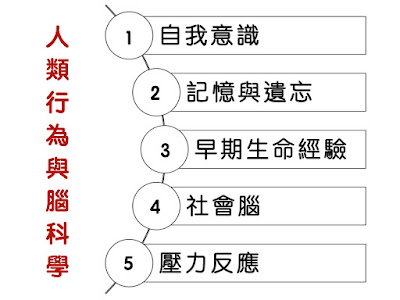

本書的內容預計會分為兩冊,分別為《當心理學遇到腦科學(一):大腦如何感知這個世界?》以及《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於心理教育/諮商的運用》。《當心理學遇到腦科學(一):大腦如何感知這個世界?》的內容,除了有大腦基本結構與功能的簡介外,還包括有自我意識、記憶與遺忘腦功能運作的介紹,以及早期生命經驗是如何在我們大腦留下印記相關腦科學的說明。另外,也會和大家談談何謂社會腦,以及壓力反應的腦科學。(延伸閱讀:從腦科學角度看生命的意義)

《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於心理教育/諮商的運用》的內容,除了有神經心理教育/諮商實務使用原理與原則的簡介外,還包括有健康生活好習慣、優質壓力因應策略、高效能親職教養秘技、超強記憶訣竅、延緩老化良方以及精神病自我照顧好方法等神經心理教育臨床使用的介紹。另外,也會有如何將腦科學運用於心理諮商(例如:正念、接受與承諾治療等)的使用心得經驗分享。(延伸閱讀:從腦功能科學談孩子早期生命經驗的重要性:跟阿德勒學教養)

目前《當心理學遇到腦科學(一):大腦如何感知這個世界?》已完成,正在思考如何出刊的過程中。《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於心理教育/諮商的運用》,期待也能在今年年底前完成。

已經50歲的我,需要的是設定人生目標,並且築夢踏實,才不會讓中年的大腦老得太快!