阿德勒個體心理學認為事在人為,自己的命運可以由自己來決定。因此,在阿德勒取向助人工作模式中的再教育過程,座右銘可以給逆境中的個案灌注滿滿的勇氣。(延伸閱讀:心理學帶我們走出生命的低谷)

實務工作上,助人工作者可以詢問個案:「你的座右銘是什麼?」,嘗試地協助個案找到屬於自己的座右銘。

百年前,自我啟發之父阿德勒說過的一些話,現在,讀起來,依然還是深具發人深省的力量!(延伸閱讀:為何精神科醫師的我,會愛上「阿德勒勇氣心理學」?)

偉任預計出版的書《阿德勒勇氣改變術:自助與助人手冊》,也匯集了一些阿德勒曾經說過的經典名句,雖然目前還在規劃出書的過程中,就先提供各位好友一些阿德勒的經典名句,或許你在人生不同的困境中,正在找尋座右銘的一個參考:

1. 接受真正的自己

- 心態健全的人,不會試圖改變對方,而是改變自己。只有心態不健全的人,才會試圖控制對方、改變對方。

- 不是「不想做」,只是自己決定「不要做」。其實不是「無法改變」,而是自己決定「不改變」。

- 不受他人的評價左右,接受真正的自己,擁有接受不完美的勇氣。

- 自卑感無法根除,事實上也無法根除,因為自卑感可成為有意的基石,讓人們在此基礎上繼續發展茁壯。

- 為什麼會討厭自己?因為我們過度害怕被別人討厭,也怕在人際關係中受傷。

- 心懷忌妒的人永遠不會成為有用的人,忌妒也是嚴重深層自卑的產物之一。

- 人只有在覺得「自己有價值」時,才會感受到「貢獻感」,才能夠擁有勇氣。

- 沒有一項生命的意義能夠適用於所有人,生命的意義是每個人賦予自己的人生的。

- 一般來說,人生是沒有意義的,人生的意義要靠自己給予。

- 不是因為你不好,而有自卑感。無論看起來多優秀的人,多少都會感到自卑。只要還有目標,當然就會有自卑感。

2. 看懂隱藏情感後的情感

- 「都是父母的錯」、「都怪朋友不好」、「反正一切都是命」這些都是推卸責任常用的藉口。

- 有許多以自卑感為藉口,逃避人生的膽小鬼。也有不少以自卑感作為發條而成就豐功偉業的人。

- 孩子只能用「情感」支配大人,長大成人之後,若也想使用情感驅使別人,就是幼稚的行為。

- 不是因為一時氣昏頭而破口大罵,而是為了「支配」對方,創造與利用名為「憤怒」的情感。

- 意識與無意識,理性與情感的糾葛,都是謊言。所謂「我都知道,但就是做不到」的說詞,其實只是「不想做」罷了。

- 自卑感是無可取代的朋友,回顧你現在擁有的一切,應該有不少是自卑感賜予的禮物。

- 這世上沒有「個性火爆的人」,只有「常常使用憤怒這種情感的人」。不必徹地改變自己的性格,只要改變自己使用情感的方式就行了。

- 自怨自艾或無所作為的人,其實是把自己的不幸當成「武器」,這樣就可以裝可憐、操縱對方的情感,甚至永遠讓自己有藉口不作為,不需要擺脫不幸的狀態。

- 我們之所以無法改變,是因為自己下定決心不要改變。

3. 不背負他人的課題

- 人所有煩惱,都是人際關係的煩惱。

- 人想要活得自在,有時,就需要有一點被討厭的勇氣。

- 背負別人的課題,只會讓自己痛苦。

- 被討厭,是想要活得自由必須付出的代價。

- 縱使被說壞話、被討厭,也沒什麼好在意的,因為「對方如何看你」,那是對方的課題。

- 有些人,會想要藉由自己的不幸讓自己變得特別,把不幸當成武器支配別人。

- 老是尋求認同、在意他人評價,到最後我們過的就是別人的人生。

- 要區分是誰的課題,只要想:「因為這個決定而帶來的結果,最後會由誰來承受?」

4. 擁有克服困難的勇氣

- 人生沒那麼困難,是你讓人生變得複雜。其實,人生可以非常單純。

- 人不應該被過去束縛,只有你能描繪自己的未來。過來的原因就算能作為「解釋」,也無法成為「解決之道」。

- 遺傳和心理創傷都不能支配你,無論過去如何,只有「現在的你」能創造未來。

- 就算無法改變生病或受傷的事實,我們還是能選擇要以什麼樣的心情面對、看待這件事。

- 重要的不是得到什麼,而是如何使用得到的東西。

- 過去的原因就算能作為「解釋」,也無法成為「解決之道」。

- 重要的不是天生擁有什麼,而是如何活用擁有的東西。

- 人是描繪自我人生的畫家,只有你能創造自己,只有你能決定今後的人生。

- 心態健全的人,不會試圖改變對方,而是改變自己。

- 我們並不是為了滿足他人期望而活。

下次當自己又再次地感到苦惱時,就可以提醒自己,將自己最喜愛的座右銘拿出來,唸一段給自己聽。相信一定有機會可以給你慣著滿滿的勇氣喔!

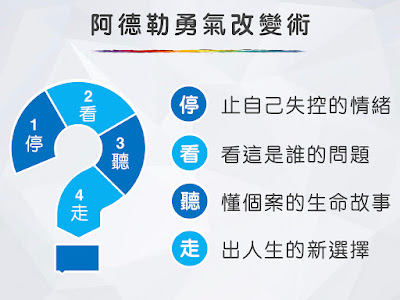

現在偉任人正在台中,預計9點要開始阿德勒勇氣改變術實務工作坊第二天的課程。今天,剛好有帶來兩年前與太太、孩子一起製作的「阿德勒經典名言書籤」,待會也會和學員們分享偉任全家製作的書籤,開心!(延伸閱讀:全家總動員製作阿德勒經典名言書籤~生命風格~ )

如果你對阿德勒心理學於實務工作的運用感到興趣,但來不及參加這次台中張老師活動的話,偉任近期還有兩場「阿德勒勇氣改變術」實務訓練工作坊,或許你可以考慮參加喔!

明年4/11~12日,高雄張老師(活動訊息尚未公布)

屆時,也會和來參加的朋友,分享偉任自己歸納出來「阿德勒勇氣改變術:停看聽走四步驟」的使用經驗!