明天受屏東家庭扶助中心邀請,偉任將與中心督導及社工分享「當3C成癮遇到阿德勒」這個主題。一整天的活動,當然也少不了會和他們分享網路沉迷相關腦科學的知識。

這樣跨足到社區分享心理學與腦科學於教養上的運用,也算是遵循院長的指示。凱旋醫院周煌智院長在今年醫院共識營指示,我們會成立心身健康管理中心。中心的願景是成為全國最優質的心身健康服務中心,成立宗旨有一個部分就是將關懷與服務拓展至社區。

近日有一段時間比較少發文,當中的原因就是這幾個月我一起床,第一件事先就是打開電腦撰寫《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於自我照顧與諮商的實踐》。本書內文已經撰寫完畢,近日正在麻煩我同學的老婆李佳燕老師幫忙繪製相關的圖片,預計七月找出版社出版。

本來這時候就會想睡得我,今晚不知為何瞌睡蟲還沒有找上我。趁這個時候,就和大家分享一下成癮障礙症患者自我照顧需要懂的腦科學。

成癮問題在我們的現代社會中十分普遍,它涵蓋了各種形式,包括性成癮、食物成癮、賭博成癮,甚至物質成癮。這些成癮行為與我們的基因組有密切關係。事實上,我們的大腦神經迴路在我們還在母胎中時就被設計成傾向於追求成癮行為,因為我們的大腦渴望從學習和經驗中獲得預期的愉悅感。因此,任何能夠帶來預期和愉悅感的行為都有可能成為成癮的來源。這涉及到我們大腦中的腹側被蓋區、伏隔核獎賞中心以及多巴胺等神經傳遞物質在神經元之間的傳遞。(延伸閱讀:從腦科學談資優生的3C網路沉迷)

舉個例子來說,賭博常常容易讓人上癮,主要是因為它極大地提高了人們對於獎勵的預期感,而非獎勵本身。當我們玩遊戲時,如果我們獲得某個人物的機率是100%,那麼這只是一種交易行為,此時我們的多巴胺釋放量不會有太大變化。然而,當機率降至50%時,我們就會有預期感。這種預期感會刺激多巴胺的釋放,進而帶來愉悅感。(延伸閱讀:當心理學遇到腦科學:我們能真實地感知世界嗎? )

在成癮障礙症患者執行重複行為時,他們的大腦中的多巴胺系統會被刺激。通常,成癮障礙症患者的行為表現會有兩個層面。首先是正增強,也就是在行為發生時會感到愉悅和開心。然而,之後會轉變為負增強,即行為帶來的愉悅感減少,取而代之的是不執行這個行為會產生不適感。他們的大腦會持續渴望再次執行這個行為,這就是所謂的成癮現象。

成癮障礙症患者所表現出的反覆行為,雖然源自內心的衝動,但對他們而言,這些衝動所產生的行為卻帶來了明顯的痛苦。因此,我們需要深入了解欣快和渴求這兩個心理現象之間的區別。儘管這兩者都透過相同的神經迴路進行訊息傳遞,但它們卻存在於不同的神經生理狀態之中。

換言之,欣快是一種心理現象,它由多巴胺的釋放所引起,使我們感受到愉悅和滿足。然而,渴求則是多巴胺接受器過度敏感的狀態。這種過度敏感可能是由長期的成癮行為引起的,導致大腦對特定的刺激產生強烈的渴望感。因此,成癮行為不僅僅是為了追求欣快感,即使在缺乏欣快感的情況下,渴求仍然會驅使他們執行相關的行動。(延伸閱讀:分泌幸福快樂腦激素,你一定要懂的阿德勒心理學:4Cs原則 )

總的來說,渴求成癮物質是一種以目標為導向的行為,而非僅僅為了追求快感。這也解釋了為什麼成癮者可能在遭受莫名的痛苦時仍然無法自拔。他們被渴求所主導,即使知道這些行為對自己有害,但卻無法控制自己的行動。這種對成癮物質的渴求和衝動性行為成為了他們生活的主導因素,對其造成了持續的苦悶和困擾。

在神經科學和心理學領域中,我們常常使用成癮的概念來評估一個人對某種物質或行為是否有無法自拔的依賴。這種依賴通常表現為對該物質或行為的需求增加,需要更大的量或頻率才能達到先前的感覺,並且在不使用時會感到強烈的不適。即使明白使用該物質或行為會帶來負面後果,也無法控制自己停止。因此,失去對自己行為的控制是成癮的一個重要特徵。如果沒有出現上述情況,可能只是使用頻率較高,而不是真正的成癮。(延伸閱讀:從腦科學的角度,找到拖延症的解決之道 )

現代社會提供了許多容易讓我們獲得多巴胺的途徑,無論是透過安非他命、酒精、香煙還是碳水化合物等成癮物質,它們的共同特點是能在短時間內大量增加大腦中多巴胺的濃度。這些物質作用於腹側被蓋區和伏隔核,讓我們感到快感和興奮。然而,長期使用這些物質會導致大腦中多巴胺受體的減少,使得我們對多巴胺訊息的接收變得不足。為了再次體驗相同程度的興奮,我們就需要更多的成癮物質,這也是成癮的重要特徵之一。

在成癮行為中,我們會產生耐受性,這意味著多次刺激多巴胺受體後,受體數量會增加,並且需要更高的刺激量才能滿足增加後的需求。換言之,成癮者為了達到相同的感受,需要使用更高劑量的刺激物。相反地,如果多巴胺受體因渴望而減少活化,就可以降低耐受性的閾值。

然而,即使現代社會提供了許多能讓我們輕易獲得多巴胺的機會,我們並非每天都感到快樂和滿足。事實上,大多數現代人經歷的是痛苦和焦慮。這是因為多巴胺在快樂中只扮演了一部分角色,而這種快樂是有代價的。神經科學研究發現,快樂和痛苦在大腦中的神經迴路中有許多相似之處

(Leknes & Tracey, 2008)。

因此,當多巴胺帶來快樂時,身體也會自動產生一定程度的痛感來達到平衡。換句話說,當我們試圖用更多的快感來掩蓋負面情緒時,身體也會產生更多的痛感,使我們陷入一個無限循環中。這解釋了為什麼負面情緒常常在我們的情緒中持續存在,而我們無法真正體驗到持久的快樂,只能通過不斷追求新的刺激來維持著正常狀態。就像吸煙成癮的人一樣,抽煙並不能真正使他們感到快樂,但不抽煙卻會帶來極大的不適感。(延伸閱讀:當心理學遇到腦科學:為什麼我們老是合理化我們的遭遇? )

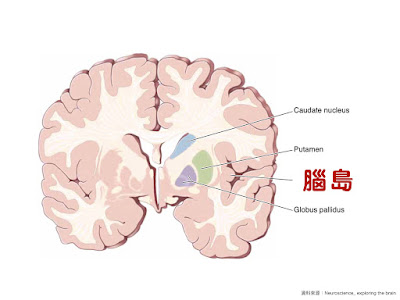

成癮行為涉及到大腦的多個區域,包括腹側被蓋區、伏隔核、背側紋狀體、杏仁核、海馬迴、前額葉皮質和腦島等。這些區域在成癮行為中扮演著重要的角色。首先,腹側被蓋區、伏隔核和背側紋狀體是成癮行為中關鍵的區域。研究表明,背側紋狀體在成癮行為中扮演著重要的角色。當一個行為由自願轉變為迫切的渴望行為時,多巴胺神經迴路的獎賞系統會由腹側紋狀體轉移到背側紋狀體,這樣一來,成癮行為變得更加難以控制。

另外,杏仁核也在成癮行為中發揮重要的作用。它與壓力、情緒和渴望相關聯。當我們處於壓力或情緒波動的狀態時,杏仁核的活動增加,這可能促使我們去尋求成癮物質以緩解這些負面情緒。海馬迴則與成癮相關的記憶形成有關。我們的大腦會將對成癮物質的記憶存儲在海馬迴中,這些記憶會影響我們對成癮物質的渴望和回憶。當我們暴露於成癮物質時,海馬迴的活動增加,這可能強化我們對成癮物質的記憶,使得我們更容易再次尋求它們。

最後,前額葉皮質在成癮行為中發揮重要的調控作用。它負責評估成癮物質的價值,以及我們自我調節成癮物質的能力。前額葉皮質有助於我們做出理性的決策,並抑制那些可能引起成癮行為的衝動。

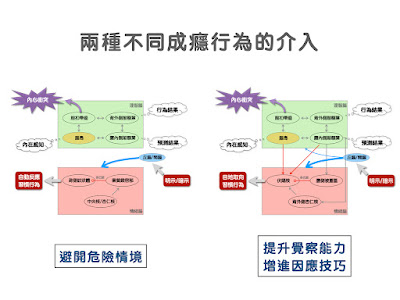

為了更深入理解這些概念,我們可以參考下方的圖示。這個圖示是根據史蒂芬.威爾森教授的成癮腦神經迴路概念進行了部分修改

(Wilson, 2015)。現在讓我們來詳細探索這個圖示。

在圖的左側,我們可以看到當成癮行為再次發生時,並沒有經過理智腦的思考。這種情況下,你可能會發現自己完全無法抵抗成癮的誘惑。這時,避開危險情境是你自我照顧的最佳方法。通過避免接觸到誘發成癮的刺激,你可以減少再次陷入成癮行為的機會。

在圖的右側,我們可以看到當成癮行為再次發生時,一些理智腦的思考參與其中。然而,即使經過內心的衝突,你可能仍然無法擺脫誘惑而再次陷入成癮行為。如果你發現自己處於這種狀態,並希望擺脫成癮的困擾,提升覺察能力並增進因應技巧是關鍵。提升覺察能力可以幫助你更敏銳地察覺到成癮的衝動,並將注意力轉移到其他更健康的選擇上。同時,學習因應技巧可以讓你有效地應對誘惑,找到替代性的行為或思維方式。

有一點想睡了,下次我再找時間以手機成癮為例,具體說明如何提升覺察能力和增進因應技巧,以實踐手機成癮障礙症的自我照顧。

如果你對腦科學如何運用於我們日常的生活行為感到興趣的話,也歡迎報名參加由「張老師」基金會所舉辦的活動喔!

***台中張老師***(活動訊息連結:shorturl.at/iwCK7)

2023年7月15-16 日「當心理學遇到腦科學(初階):大腦如何感知這個世界?」

2023年8月31日~9月1日 「當心理學遇到腦科學(進階):神經科學於教育與諮商的運用」

心晴工坊(點選此連結,可依主題搜尋站內文章)

首頁:部落格總覽(點選此連結,可快速瀏覽本網站文章分類)