前幾年,被兒子稱為中年大叔的我,有一段時間,特別是在夜深人靜、一個人獨處夜晚,自己很容易陷入思考人生下一個階段該做些什麼的氛圍。在一次期刊文獻閱讀的時候,不經意地赫然發現,原來腦科學與心理學也可以有那麼多的連結。於是,開始對於腦科學有了探索的興趣。(延伸與讀:從腦科學角度看生命的意義 )

經過這幾年的臨床實務經驗與的學習,今年一月,很開心地能與大家分享《當心理學遇到腦科學(一):大腦如何感知這個世界》這本書。前幾天,這個系列的第二本書《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於自我照顧與諮商的實踐》也完成了內文的撰寫與圖片的繪製。

回顧我當醫師的生涯,可以粗略將之分為三個階段:

行醫的第一個十年,醫學院的訓練,讓我在面對病人做心理問題診斷時,很自然地就會以疾病觀點來看待求診病人的困擾問題,所有的判斷只要依據《精神疾病診斷與統計手冊》(The

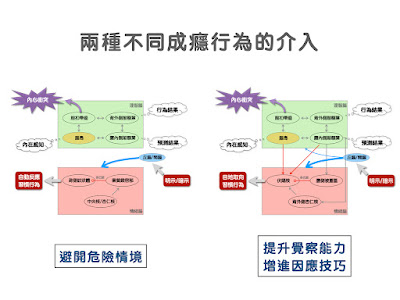

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,簡稱DSM)為準則就可以了。這個階段的我,「很像醫師」的精神科醫師。(延伸閱讀: 當心理學遇到腦科學:成癮障礙症自我照顧需要懂的腦科學 )

行醫的第二個十年,諮商心理研究所的訓練,讓我在面對病人做心理問題診斷時,開始好奇探究人的本質,會透過不同學派心理學的觀點,來看待求診病人的困擾問題。這個階段的我,「很像心理師」的精神科醫師。(延伸閱讀:從腦科學的角度,找到拖延症的解決之道 )

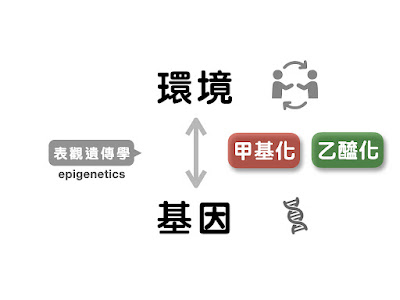

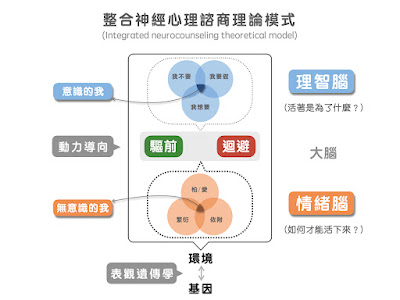

行醫的第三個十年開始,突然有種領悟,發現了心理學與腦科學原來距離也沒有那麼的遠。近幾年我花了不少時間在找尋兩者的交集,並嘗試地將這些知識集結成大家能夠懂的語言。第一本書《當心理學遇到腦科學(一):大腦如何感知這個世界》已於今年一月出版,第二本書《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於自我照顧與諮商的實踐》目前也進入與出版社討論出版的過程中。順利的話,預計於10月出版。

從腦神經科學的角度來看,虛構目標引導著我們的行為。過去的記憶引導我們往前邁進,而我們在生活中所設定的虛構目標則會影響我們當下記憶的選擇。這些當下記憶的選擇又會透過夢的記憶固化過程,進一步影響我們過去的記憶。(延伸閱讀:當心理學遇到腦科學:我們能真實地感知世界嗎? )

很好奇,接下來行醫的第三個十年裡,我會給人感覺「很像OOO」的精神科醫師?(延伸閱讀:活出自己想要的生活:從神經科學思考自己中年的生涯抉擇 )

隨著出書目標的快要達成,大腦開心的程度似乎也來到了一定的程度。然而,熟知腦科學運作的我知道,人如果失去了下一個人生的目標,就很容易失去活著的感覺,特別是中年的我更是有感覺。

通常,當我們實現了我們期望的目標時,我們會感到開心,但這種開心的感覺並不會持續很久,因為我們很快就會開始思考下一個更高的目標。從腦科學的角度來說,這是因為人類的大腦在追求生活的意義時,需要一個稍微超越目前已實現目標的虛構目標,這樣才能刺激多巴胺的釋放,讓我們感受到生活的存在。這種神經心理學的觀點與叔本華所提出的「人受慾望所支配,慾望不被滿足就痛苦,慾望被滿足了就感到無聊」是相呼應的。從這個觀點來看,人類的一生就像鐘擺一樣,在這兩端不斷擺盪。

「這一生,我想要什麼?」每個人都有不同的答案。有些人能從日常瑣事中感受到生命的意義,因為這些瑣事讓他們感到「活著」的動力;而另一些人則將畢生精力投入尋找所謂的生命意義,若失去了夢想,也就失去了前行的動力。

瞭解自己真正追求的是什麼,是一個必要的過程,而獨處恰恰能提供這樣的機會。獨處時,我們可以檢視負責「我是誰?」的大腦區域如何運作。當我們獨處時,大腦的預設模式網絡往往會啟動,這讓我們與自己展開對話。通過這種對話,我們有機會深入思考自己真正渴望的生命火花是什麼。

然而,想要活出自己渴望的生活,僅僅獨處是不夠的,我們還需要心理學的幫助。存在主義、榮格心理學等可以為我們提供指引,幫助我們探索生命的意義和價值。這些心理學理論可以幫助我們更深入地了解自己的內在世界,發現個人獨特的生命意義,並為我們的生活帶來豐富與充實。

前幾年獨處思考人生活著的意義時,我利用了榮格的字詞聯想法幫忙自己探究內側前額葉皮質與生命意義神經迴路之間的關係。今天,也和大家分享我是如何運用這個方法來找自己生命的意義。以下分享我第二本書《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於自我照顧與諮商的實踐》中,尋找生命意義方法的部分內容。

在實際工作中,當面對一位感到目前生活失去激情的個案時,助人工作者可以邀請他在一張白紙上填寫與他自己想要的生活相關的字詞,並將它寫在紙的中央位置。接著,以這個字詞為起點,邀請個案在周圍寫下一些與該字詞相關的其他想要的字詞,並用輻射線連接每個字詞。這個填寫字詞聯想的過程可以進行三至四層的延伸,每次只需聯想到上一層字詞即可,並不需要與上上一層的字詞直接相關。

在這個過程中,告訴個案儘量不要過多思考或考慮聯想間的合理性,儘量在五分鐘內完成填寫。然後,在這張紙上,從中選取一些相對吸引自己的字詞,將它們放在一起,並發揮自己的想像力。有時候,個案在感到生活失去激情時,透過這個過程可以意識到自己仍然可以在生活中做出一些不同的變化。

這種基於榮格的字詞聯想法可以幫助個案連結內側前額葉皮質與生命意義的神經迴路。透過填寫字詞聯想,個案可以開拓思維、激發創造力,並發現對於自己想要的生活具有吸引力的元素。這個過程有助於個案重新啟發生活的火花,並意識到可以採取不同的行動和改變,以創造更具意義和豐富的生活體驗。

如果你正對如何探究生命意義這個議題也感到興趣的話,在我即將出版《當心理學遇到腦科學(二):神經科學於自我照顧與諮商的實踐》的這本書中,還可以找到一些其他可以運用的方法喔!(延伸閱讀:多層次迷走神經之臨床實務運用 )

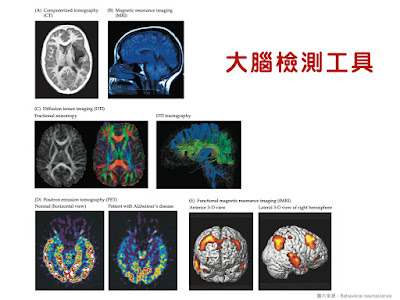

近日獨處的時候,我腦袋瓜浮出的畫面和前幾年又不太一樣。其中之一的畫面,竟然會有和腦功能相關的研究念頭。這些圖像,該不會是在暗示自己接下來該花一些時間投入與腦功能相關的研究???

這對投入心理學多年的我來說,似乎是一個不是那麼常見的自由聯想。

對了,如果你對腦科學如何運用於我們日常的生活行為感到興趣的話,也歡迎報名參加這個月由台中「張老師」基金會所舉辦的活動喔!(活動訊息連結:shorturl.at/iwCK7)

2023年7月15-16 日「當心理學遇到腦科學(初階):大腦如何感知這個世界?」

2023年8月31日~9月1日 「當心理學遇到腦科學(進階):神經科學於教育與諮商的運用」