去年,和大家分享了許多阿德勒心理學的相關知識。今年,偉任想試著從一些生活實務上的例子,來和對阿德勒有興趣的各位朋友一起來討論看看,如果是你,當面對這樣的孩子時,可以做些什麼?

話說,小學一年級的小明,在吃午餐的時候,將餐桌弄得髒兮兮的,而且地上掉了許多飯粒。一旁的媽媽看不下去,氣得說:「小明,你又這樣了,起來,把它弄乾淨。」

當媽媽這麼說的時候,小明並沒有任何的動作。

看到小明沒有動作而且還眼睛盯著前方的卡通,情急的媽媽接著就拉高音量說:「給我關上電視,把弄髒的餐桌和地板弄乾淨,馬上。」

小明依然沒有動作,只是做個無奈的表情回了媽媽一眼,並且告訴媽媽說:「幹嘛大驚小怪,待會再清理不就得了嗎!」

媽媽被激到大聲的說:「每次吃飯都這樣,算了,叫你收拾,還不如我自己來就好了,讓開!」

媽媽一邊抱怨,一邊就開始動手清理了餐桌和地板。小明還是依舊看著他的卡通,就這樣兩人沒有再說什麼。

我們一起來看看,當我們遇到和這位媽媽一樣的情境的時候,我們可以怎麼做會比較好呢?

身為父母的我們要抗拒孩子的挑釁,的確是一件困難的事情。所以,當我們要對孩子的問題行為要做出衝動的反應時,這時候的我們就要記得「要處理事情前,先要處理情緒」。

因此,在面對孩子的問題行為時,身為父母的我們,首先須要看看,自己是否因為剛好有其他的事情讓自己心煩(例如剛受老公的氣、或是受老闆的鳥氣……)。或許,此時孩子問題行為只是剛好這時候出現,問題其實也沒這麼嚴重,但因為自己原來的情緒還沒有處理好,所以才放大孩子的問題行為,導致衝突的發生。(延伸閱讀:教養孩子,第一步需要是增進自我覺察能力~父母「正念」練習~ ;阿德勒教你如何培養出積極有責任感的孩子~父母的覺察~ )

如果經過冷靜思考後,身為父母的我們,確定自己不是因為其他事情的緣故才情緒抓狂。那下一步,就要再想想,自己的回應是否是孩子想要我們去做的,雖然有時孩子不一定很清楚地知道自己正在玩這樣的心理遊戲。如果是的話,那要改正孩子問題行為的一個很重要的關鍵,就是父母需要先改變自己回應孩子的因應方式。

比如這位媽媽說:「每次吃飯都這樣,算了,叫你收拾,還不如我自己來就好了,讓開!」但她還是將原本小明應該做的事給做完了。

這件事情可以看出,當媽媽氣呼呼的大聲地要求小明把弄髒的餐桌及地板弄乾淨時,這個時候可以看出媽媽自己正在她與小明間,擺出了一個叫做「權力競賽」的擂台。小明知道只要撐過媽媽的吼叫,媽媽就會按照慣例讓步,接著媽嗎舊會提供協助,結果是,小明自己就不用弄髒餐桌及地板這件事負責。

這就是阿德勒心理學說的,孩子的行為都有其意義,而且你要將這樣的問題行為放在與周遭的人的脈絡下來思考。(延伸閱讀: 三分鐘看懂「阿德勒心理學」~人際關係論~ )

這個故事,顯然,一開始媽媽想運用語言來處理孩子的問題,但結果她徹底失敗。孩子從很小就開始學著去試探找尋自己解決事情的方法,一旦他們發現他們的選擇可以帶來預期的結果,他們就會毫不放鬆的保有它,而且不論他們為此受過多少次的責罵。這樣的故事情節,你有沒有覺得很熟悉。

阿德勒心理學說,孩子所有的行為都是有目的性的。沒錯,孩子的問題行為會一直不斷的出現,很有可能是因為父母搞錯的方向,才會讓孩子的錯誤行為一直出現。

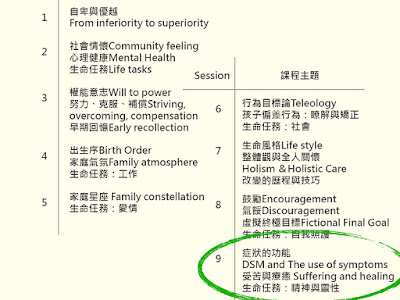

要知道孩子行爲背後的目的?還記得阿德勒心理學告訴我們的「行爲目的論」嗎?(延伸閱讀:生氣,其實是一種選擇~管教孩子需要懂的行為目的論~ ; 症狀的功能~阿德勒心理學讀書會~ ;阿德勒教你如何看懂孩子行為背後的意涵~行為目的論~ )

要了解孩子的行爲背後的意圖,首先,我們可以先了解一下媽媽在面對孩子問題行為時,自己內在的感受為何?

讓我們回來看看這一個故事,當媽媽告訴小明說:「小明,你又這樣了,起來,把它弄乾淨。」這時候媽媽內心應該會有一種很生氣的感受,當媽媽有這樣的感受的時候,就需要留意你與孩子正在進行一種「權力競爭」,其背後孩子的目的可能是在「尋求權力」。(延伸閱讀:了解孩子內心世界 )

這時,媽媽應該避開因為一時衝動而給予孩子命令式的要求,取而代之的是,可以詢問孩子說:「現在我們該怎麼做?」用這樣的話語來誘發孩子能有所回應,思考解決問題的方式。

這個時候,有時是需要給孩子一點點時間讓他來思考及反應。如果小明還是堅持表示他什麼都不打算做的話,媽媽可以做的是給予「選擇」。雖然不要與孩子對抗,但也不可以讓步。過程中要搭配使用「溫和」與「堅定」的態度來表達你提供的選擇。

當孩子年紀比較小的時候,媽媽可以提供孩子一些選擇;如果孩子孩子年紀比較大一些的話,這時,媽媽可以與孩子先討論,邀請一起想出一些解決的方式。討論的過程,可以依據阿德勒心理學提供的原則3R1H(信賴、相關、合理、有幫助)。

之後,媽媽需要是多些「行動」,少些「言語」。如果媽媽真的想改變孩子的行為,她就必須有所行動。或許可以拉起小明的手一起來清理桌子。如果孩子依然拒絕而且情緒失控的話,小明還可以被要求到一個「冷靜專屬區域」讓自己的情緒先冷靜下來。

上述的例子,其實可以有許多不同的方法來協助孩子的問題行為,並沒有一個所謂「對的」標準答案,如果各位朋友,你也有一些還不錯的「撇步」,也歡迎你和我分享喔!

近日偉任因開學之故,又開始受邀到不同層級的學校辦理活動。各位好友,當面對和這個案例雷同的情況時,如果你還有其他還不錯「撇步」,也歡迎你提供我參考。這樣也可以讓我在演講時,有機會讓更多的爸爸媽媽能夠學到如何克服困難的好方法喔!